自転車のタイヤの空気圧について「おさらい」してみるよ【初心者向け】

自転車の「タイヤの空気圧」を調節してみよう

自転車の「タイヤの空気圧」、ちゃんと調節していますか?

タイヤに空気を入れることは、自転車の日常メンテナンスの基本。

そして、

- 「ただ、テキトーに空気を入れる」のと

- 「空気圧を適正に調節する」とでは、

「自転車の乗りやすさ」や「パンクの頻度」が変わってきます。

そのため、空気圧調節の目安としてタイヤには「適正空気圧」が設定されていますよ。

タイヤの空気圧の見方など、

基本的な知識・やり方を知っておきたいですね。

空気圧1つで、自転車の走りが変わることを知っていますか?

空気圧を調節すると、

- 自転車の走りが軽くなったり、

- 乗り心地が良くなったりします。

これって、走りを重視するロードバイクや、乗り心地が悪いミニベロにとっては、無視できないポイントではないでしょうか?

また「パンクの予防」にも空気圧管理が肝心です。

ということで今回は『自転車のタイヤの空気圧』について、

基本と応用をわかりやすく解説しますね。

一度覚えれば、一生役に立つ、空気圧のお話です。

詳しいぶん、ちょっと文字数が多いですが、ぜひ最後までご覧いただき、知識を身に付けて帰っていただければと思います。

1. 適正空気圧はタイヤ毎に決まっている、確認してみよう

自転車のタイヤの空気はどのくらい入れたら良いか?空気圧をどのくらいに調節すれば良いか?

それはタイヤの製品毎に定められています。

タイヤ側面に適正空気圧の表示があるよ【確認】

適正空気圧(または指定空気圧)は、

タイヤの側面に必ず表示されているので、

タイヤを見ればすぐに確認できます。ちょっと見にくいんですけどね。

実際の例1

実際の例2

タイヤの側面に「適正空気圧の範囲を示す数字」が書かれていて、

- 「いくら~いくら」という範囲が表示されている場合と

- 「いくつまで」という上限が表示されている場合

のどちらかの様式です。

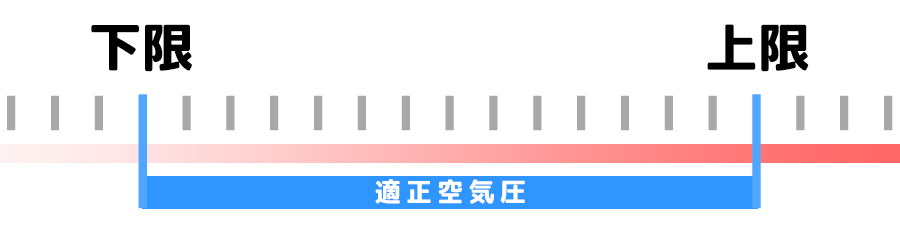

空気圧の「範囲」が表示されている場合

空気圧の「範囲」が表示されている場合(例:4.5~7.0bar、100~160psi等)は「タイヤの空気圧をその範囲内に保つ必要がある」ことを示しています。

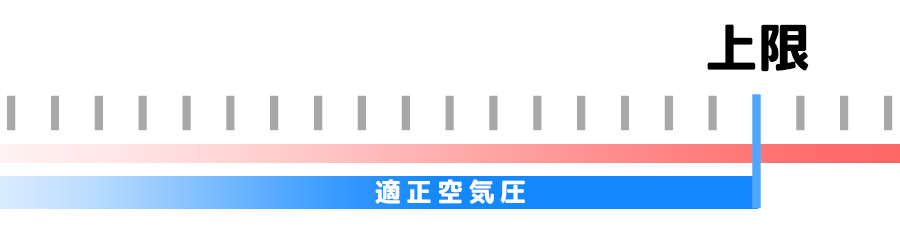

空気圧の「上限」が表示されている場合

空気圧の「上限」だけが表示されている場合(例:MAX7.0bar)は「タイヤの空気圧は上限値を超えてはいけない」ということ。

この場合も下限はいくら低くてもよいということはないので「下限=上限の7割くらい」と考えるとよいでしょう。

空気圧の単位はいろいろ

タイヤに表示される空気圧の【単位】はメーカーや製品によってバラバラで、

- bar(読み:バール)

- PSI(読み:プサイ、ピーエスアイ、ポンドパースクエアインチ等)

- kPa(読み:キロパスカル)

- kgf/cm2(読み:重量キログラム毎平方センチメートル)

が混在して使われています。

つまり、「空気圧計を見る時」や「他のタイヤと比較する時」には見る単位を間違えないように注意しましょう。

長さの単位に「センチメートル」と「インチ」があるように、空気圧にも色々な単位があります。世の中に色々な単位が混在しているので、一般に複数の単位が表示されています。

- タイヤ側面の空気圧表示に「複数の単位・数値」が表示されている場合があります。上の【実際の例2】の写真では、kPa・bar・PSIの3つの単位・数値が並んでいますね。

- 難しく見えるかもしれませんが、これは「同じ空気圧を、異なる3通りの単位で表示」してあるパターンです。

- 空気圧計にも、普通は2~3通りの単位が表示されているので、いずれか1つ、単位が合う値を読めばOKということです。

(タイヤによっては、1つの単位・数値のみ表示されている場合もあります。)

通常、空気圧計にも複数の単位が表示されているので換算は容易です。

上の写真の様な、2種類以上の空気圧の単位が見られる空気圧計を使用する場合、

通常はいちいち空気圧を計算する必要はないので、難しく考える必要はありません。

- 「kPa」は「bar」の100倍の数値になりますよ。1bar=100kpaです。

- 「bar」と「kgf/cm2」は単位が違いますが、ほぼ同じ数値になります。(1bar≒約1kgf/cm2)

換算が必要な場合は参考にしてください。

余談:「気圧」という単位の話

- 空気圧の単位には、日本語で「1気圧、2気圧…」と数えていく【気圧】という単位もありますが、自転車のタイヤには表示・使用されません。

- 日本語で言う「1気圧」というのは「1bar」「1kgf/cm2」とほぼ同じ数値になります。つまり1気圧≒1bar≒1kgf/cm2。

- 私たち自転車ユーザーが会話や文章の中で空気圧の値を伝える時に、例えば「7bar」のことを「7気圧」と言っても問題がなく、ほぼ同等の値なので、会話や文章の中では【気圧】という単位はよく使われます。

通常、タイヤには表示されない【気圧】という単位ですが、私たち自転車ユーザーが最も多く口にする空気圧の単位はこの【気圧】という単位であると思います。なんだか少しおかしいというか、面白いですね。

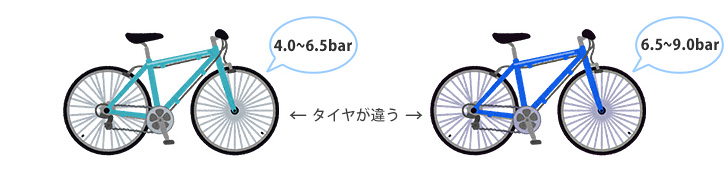

空気圧は「車種」ではなく「タイヤ」で決まる【重要】

初心者がよく勘違いするのですが、

「空気圧は車種ごとに決まっている」というのは誤解です。

これ、本当に間違いやすいので注意してください。

- 「ロードバイクの空気圧はどのくらい入れたらいいですか?」

- 「ミニベロの空気圧はいくらですか?」

みたいな質問をする人がいますが、

空気圧は車種ではなくタイヤの製品によって決まります。

同じ車種でも、タイヤが違えば適正空気圧の範囲が大きく異なる場合がありますよ。

勘違いしたまま上限を大幅に超過して空気を入れてしまったら大変ですよね。

逆に空気圧が適正範囲よりも低いとパンクの原因になります。

タイヤの空気圧は人に聞いたり・うろ覚えで調節すると危険な場合もあるので、

必ず自分でタイヤ側面の表示を確認しましょう。

ここまでで、

- タイヤの適正空気圧を確認する方法と

- 空気圧についての基礎知識

を確認できました。

次は、実際に空気圧をチェック&調節してみましょう。

2. 空気圧を調節して適正範囲内に保つ

タイヤ側面の【適正空気圧の表示】を確認したら、次はタイヤの空気圧を計測&調節してみましょう。

空気圧を適正範囲内に調節する方法

タイヤの空気圧は「空気圧計」を見ながら空気を入れたり・抜いたりすることで調節できます。

「空気圧計付きのフロアポンプ」や「単体のエアゲージ」を使って、空気圧を適正範囲内に調節してみましょう。

- フロアポンプで空気を入れる

- 空気圧計を見て適正空気圧の範囲内になるようにする

- 空気を入れ過ぎた場合は空気を抜くことで調節する

「空気圧計付きのフロアポンプ」や「エアゲージ」はボタンを押すと空気が抜けるようになっている製品が多いので、入れすぎた空気を抜くなどの調節も容易ですよ。

(*エアリリースボタンが無い製品もあります)

ママチャリなどに使われる【英式バルブ】は、そのままでは空気圧を測ったり調節することができませんが、「エアチェックアダプター」を使うことで、英式バルブを米式バルブに変換して、空気圧の計測&調節ができるようになりますよ。

どのくらいの頻度で空気圧をチェック&調節する?

タイヤの空気は少しずつ自然に抜けていきます。(パンクしていなくても)

だから、空気圧は時間経過とともに下がるのです。

参考までに、以下のような目安を決めて定期的に空気圧をチェック&調節しましょう。

- ママチャリ・・・7日に1度程度

- クロスバイク・・・6日に1度程度

- ロードバイク・・・5日に1度程度

- ミニベロ・・・4日に1度程度

さらに、「季節の変わり目」などで急に気温が下がった時は、空気が冷えてタイヤの空気圧がいつもより下がるので、空気圧チェックのタイミングです。

基本的に、「細いタイヤ」「小径タイヤ」「高圧タイヤ」ほど空気圧の低下は早いです。

そのため、細いタイヤや小さいタイヤほど、空気圧チェックのタイミングも早まります。

自転車に乗る前の習慣にして、なるべく頻繁にチェックするのがベター。

そして、空気圧が低下していたら、適正空気圧まで空気を入れて調節しましょう。

空気圧をこまめにチェック&調節することで、スローパンクに早く気付いたり、パンクの予防にもなりますよ。

空気圧を調節する意味とその効果

タイヤ毎に定められた適正空気圧には「その空気圧で使用すれば、タイヤ本来の性能が発揮される」という意味があります。

空気圧管理によってタイヤ本来の性能が発揮されると、その効果は体感できるレベルで現れることがありますよ。

例えば、いままでずっと空気圧不足の状態で乗っていた人が、空気圧を確認して適正値まで入れると、

- 「ペダルをこぐのが楽になった!」とか

- 「自転車が速くなった!」

と感じることが多いようです。(みなさん同じような感想を口にしますね)

また、適正空気圧は「パンクや破裂を防ぐための安全基準」でもあります。これも大事なこと。

例えば、長年「パンク」に悩まされていて、「自転車はしょっちゅうパンクするもの」だと思っていた人も、「空気圧」を適正範囲内に調節するようになってからは、

- 「パンクする回数が明らかに減った!」

という嬉しい結果につながることが多いです。

タイヤの「性能を発揮」して「安全に使う」ためには、こまめに空気圧をチェックして、適正空気圧を保つことが大切ですね。

- ここまでが、自転車のタイヤの空気圧管理の【基本】です。

- ここからは【応用編】。空気圧で乗り味を調節する方法を解説します。

3. 空気圧を「高め」や「低め」に調節する【応用】

適正空気圧の範囲内で、タイヤの空気圧を上げたり・下げたりすることで、

タイヤの「転がり」や「乗り心地」が変化します。お好みで調節してみましょう。

スピード・転がりを重視するなら空気圧を高めに

基本

適正空気圧の上限を超えない範囲で空気圧を高めに調節すれば、タイヤは硬くなり、変形率が小さくなります。すると、タイヤがよく転がるようになり、スピードが上がったり、加速が楽になったりします。

応用

空気圧の上限はタイヤの製品毎に決まっているので、更なるスピードアップを図る場合、同じ太さなら空気圧の上限がより高いタイヤに交換するといいですよ。そうすればもっと転がります。

- 空気圧を上げるデメリット:

空気圧を上げると乗り心地は悪くなる傾向がありますよ。また、接地面積が減るのでスリップしやすくもなります。フィーリングを確かめながら、上げ過ぎには注意しましょう。 - 振動吸収性とのバランスを取ろう:

空気圧を上げ過ぎてカチカチに硬いタイヤは段差・凹凸で跳ねてしまい、かえってスピードが落ちることも。ある程度の振動吸収性=タイヤの柔らかさは必要です。

乗り心地を重視するなら空気圧を低めに

基本

適正空気圧の下限を下回らない範囲で空気圧を低めに調節すれば、タイヤは柔らかくなり、路面からの振動や衝撃を吸収しやすくなります。自転車の乗り心地が良くなったように感じられますよ。

応用

タイヤに入っている空気の体積が多いほど振動吸収性は高くなります。基本的に、太いタイヤほど乗り心地は良いですよ。もっと乗り心地を良くするために「より太いタイヤに交換する」という方法もあります。

- 空気圧を下げるデメリット:

空気圧を下げると転がり性能が低下する傾向がありますよ。空気圧を下げ過ぎるとタイヤがグニャグニャして全然進まないし、パンクの原因にもなります。下げ過ぎないように注意しましょう。 - 下限の表示が無い場合:

空気圧の下限が表示されていないタイヤもあります(上限のみ表示)。その場合は「上限値×0.7倍」くらいを下限として考えると安全です。

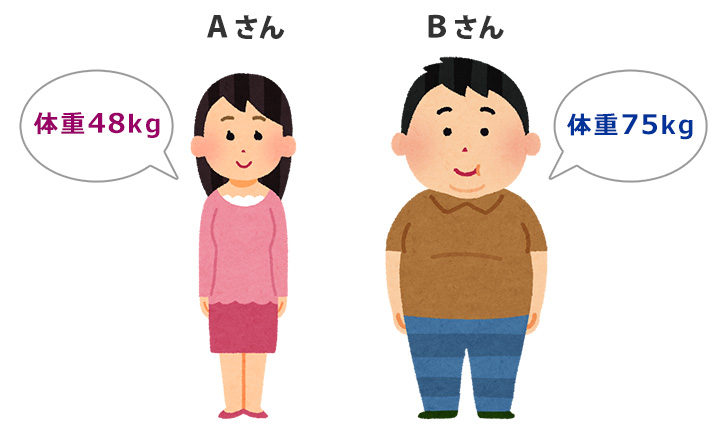

4.「ちょうどいい」と感じる空気圧は体重によっても変わる

仮に「同じタイヤ・同じ空気圧」という条件でも、

乗る人の「体重」によってタイヤの変形率が変わるので、人によって転がりや乗り心地が変わります。

そのため、「ちょうどいい」と感じる空気圧は人によって違いますよ。

- 「転がり性能を重視する場合」も、

- 「乗り心地を重視する場合」も、

その最適な空気圧は体重に比例して上下に変動します。

例えばこんなかんじ。

例1:体重が重い人ほど空気圧を高めに

体重が軽いAさんは、空気圧5barがちょうど良く、乗り心地も転がりもいいかんじ。

でも、体重が重いBさんには同じ空気圧では柔らかすぎて、サドルに座った瞬間タイヤが結構変形します。パンクする恐れがありますね。乗り心地は良いを通り越して柔らかすぎで、スムーズに転がらずスピードも出ません。

Bさんの場合はもう少し空気圧を高くする必要があるようです。

例2:体重が軽い人ほど空気圧を低めに

体重が重いBさんは、空気圧を7barに調節するとスピードが出しやすくて快適です。

でも、体重が軽いAさんにとっては同じ空気圧では硬すぎて、ガタガタ激しい振動が伝わって乗り心地が悪いです。30分も乗っていると手やお尻が痛くなってしまいます。

Aさんにはもう少し空気圧が低いほうが乗りやすいようです。

自分好みの乗り味を見つけよう

同じ空気圧でも、体重によって転がりや乗り心地が変わります。より正確には「体重+車体の総重量」がタイヤに影響します。

誰かにとって快適な空気圧が、あなたにとっても快適であるとは限りません。

例えば、他人に空気圧の数値を聞いて真似することに意味は無いのです。

ちょうど良いと感じる空気圧は人によって違います。

空気圧を調節して、自分好みの乗り味が得られる空気圧を見つけてみましょう。

まとめ:自転車のタイヤの空気圧を調節しよう

ということで今回は「自転車のタイヤの空気圧」について、基本と応用をわかりやすく解説してみました。

ここまで読んでもらえたなら、自転車のタイヤの空気は「ただ入っていればいい」というものではないことがお解りいただけたはず。

また、いままで空気圧をちゃんと調節しているつもりで「実はただ上限まで入れていただけ」という人もいると思います。(実際すごく多い)

もし今まで空気圧を調節していなかった人は、これからは積極的に調節してみてはいかがでしょう?

初めは少し面倒に感じるかもしれませんが、乗り味の変化を実感したら、きっと習慣になると思いますよ。

ちょっと大げさに言うと、空気圧1つで今までよりも楽に走れたり、乗り心地が良くなったりするのですから、ぜひやっていきたいですね。

それでは、楽しい自転車ライフを!

【参考】空気圧管理にオススメのアイテム

下記の「空気圧管理アイテム」は、筆者が使用中または過去に使っていた製品です。これから必要な用品を揃えられる人は参考にしてくださいね。

▼エアゲージ付きフロアポンプ。「ゲージが上についているタイプ」を選ぶと空気圧を見やすいです。

▼エア漏れしにくく使いやすい、アナログ式のタイヤゲージ。仏式バルブ専用で良い人にはこちらがオススメです。時々不良品があるようですが、私は長年問題なく愛用していますよ。

▼米式・仏式どちらのバルブでも使える、デジタル表示の空気圧計。

▼「英式バルブ」を「米式バルブ」に変換して空気圧管理が可能になる優れもの。ママチャリ等に必要なアイテムです。

▼空気圧計付きの携帯ポンプ。フロアポンプのように立てて使えるので高圧まで入れ易いです。

- 「空気入れ」や「エアゲージ」を選ぶ際には、対応するバルブ形状を確認(仏式・米式・英式)して、自分の自転車に合うものを選びましょう。

- 英式バルブが付いている自転車では、そのままでは空気圧を計測・調節することはできません。上記の「エアチェックアダプター」を使うと空気圧管理ができるようになります(詳細はこちら)

- 「空気入れ」や「エアゲージ」には【自転車用】と【車・バイク用】があります。車・バイク用は米式バルブ専用で、対応空気圧も自転車とは異なるので、購入する際は間違って車・バイク用を購入しないように注意しましょう。車・バイク用は、自転車では使い物にならないものもあります。

- 自転車用の空気入れは、据え置き用の【フロアポンプ】と、持ち運ぶ用の【携帯ポンプ】があります。携帯ポンプは応急用であり、その使用感はフロアポンプに劣ります。普段使うメインの空気入れにはフロアポンプを選ぶようにしましょう。

こちらの記事もぜひ参考に